禾希有物是创始人邹维维于2018年创造的可持续生活品牌,该品牌立志于深入地研究与挖掘全球可持续好物及市场,通过商业向善的理念,希望与更多人通过有意识地选择与购买可持续好物,一起创造可持续美好生活。

#SPC×禾希有物 一个关于“可持续生活”的品牌

我们来到了禾希有物的可创新空间,听工作人员讲解禾希有物的可持续理念与实际行动。

关于可持续生活与商业向善,创始人有话说:

“一方面,我非常喜欢一些值得细细品味和长久使用的好物品,让物品在使用过程中与自己的生活发生新的连接感,这种连接感让我更懂得选择自己想要的东西,也更懂得惜物。所以,我希望把这类好物品带给更多的人。另一方面,职业生涯对我产生的积极影响,让我对可以解决社会问题的商业模式特别感兴趣。因此,我们的部分产品正是这些在解决社会问题的物品,比如替代一次性塑料使用的产品,等等。”

禾希有物关注的可持续发展领域:循环经济、生产透明、长久设计、公平贸易、在地文化、传统工艺、安全材料、特殊群体、环保包装。

禾希有物的实践,Hohii GoodGoods项目:

一直以来,禾希有物都希望探索关于可持续好物更多的可能性,于是,就业赋能就成为了禾希有物的探索领域之一。基于此,禾希有物成立了Hohii GoodGoods项目,在这个项目中,禾希有物希望通过可持续商业的方式带动就业,给更多特殊群体带来更多平等就业的关注与机会。

在此项目下,织织袋这个产品应运而生。它由一群残障小伙伴参与手工制作而成,「禾希有物」参与织织袋的销售,并将产生的部分收益给到对应的制作者。同时,禾希有物还开设了织织袋工作坊,希望将手工工艺、就业赋能、可持续理念传递给更多人。

【对于禾希有物,我们有话说】

作为禾希有物的主要前期调研人,在看完禾希有物的种种实践后,李佳琦同学分享了许多自己独特的感悟:在参访完后我对于可持续生活有了两个主要的新思考,第一个是关于可持续生活的切实好处,第二个是关于可持续好物和可持续生活的关系。

首先,我们是非常认可禾希有物提出的可持续性生活的理念,也非常赞赏禾希有物能够通过自己的影响力和自己富有特色的产品,将可持续生活的概念进行了持续的广泛的推广,让更多人能够渐渐熟悉可持续生活和商业向善的理念,并做出自己的贡献。然而,在认可禾希有物的基础上我也有了进一步的思考,那就是过可持续生活与购买可持续好物之间是否有必然的联系?因为从不可持续到可持续的生活,显然不能仅仅依靠像禾希有物这样的企业对环保物品的推广,更需要靠人们对自己现有生活进行反思和调整,一步一步向着可持续的方向前进。

除了购买可持续产品,我们人类也应该更多地去思考自己的生活方式,从我们生活的方方面面出发,让我们的生活方式更加可持续。

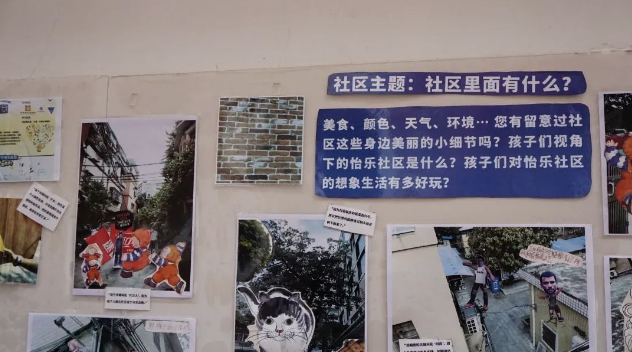

807创新空间

807创新空间是一个独特的以文化艺术、创意行动为主体的跨界协作平台。依托负责筹款的基金会和负责研发的广州慈善学堂,807空间深耕社区实务。

因为临近两大城中村,靠近高校和轻纺城,怡乐社区成为了本土文化与多元混合的移民文化交融之地。如今,随着社会变迁,社区里的空巢老人比例逐渐上升,807在这里举办的活动为他们孤寂的晚年生活提供了精神慰藉。

贾老师是我们本次参访的负责人,虽然头发已经略有花白,但人仍然特别精神,其热情的介绍就如807创造的社区一样,特别温暖、接地气。当我们问到发展在地社区的关键是什么时,贾老师说到:“发掘本地的社区居民资源和获得基层组织的背书对于持续开展活动是关键。”在发展的初期,通过走访,贾老师了解到了社区居民中有擅长咏春拳的丁师傅、烧得一手好菜的丁婶芳姐和冯姨,于是她便帮助组织了咏春拳功夫班和社区厨房开放日。通过在地招募的方式,营造了807良好的公共文化氛围。”

贾老师认为,在社区中,“人人是老师,人人是学生”。除了了解居民,也需要和政府街道构建良好的关系,获取官方组织的信任和认同。贾老师提到,在改造社区空间的过程中,她们也曾遇到许多来自居民的阻力,但是当居委主任一点头,居民们就纷纷同意了。

同时,贾老师还反复强调了在地性和深入了解当地居民生活正是人类学家们应该践行的价值,必须要因地制宜地做好“人”的工作。所以,当同学们问起她是否能将这么好的组织的管理经验制作成“工具包”以指导其他社区时,毫不意外地,她答道,这些工具、方式和程序都是次要的,最核心的还是人的思想工作。她们一边做、一边摸索出来的这些经验是独一无二难以复刻的。作为务实工作者,他们扎根于此,与社区共同呼吸成长,回到生活本身,在过程中发现问题和做出改变。

当然,贾老师也提到:在与人打交道的过程中总有许多不确定性。就比如有一次她们在改善社区环境的时候在大树底下种了些多肉之类的喜阴的植物,结果却吸引了很多猫来如厕,骚气熏天,于是屋主气得把所有的植物都铲掉了。这一个故事让同学们在笑得东倒西歪的同时,也进一步明白了走进社区,真正了解当地居民的需求对于社区营造的重要性。

在本次参访中,黄冬妮同学说让她印象最深的是跟随贾老师去探访一位八十多岁的老人家的时候。她说:“当我听到老奶奶反复的和我们说:‘年轻的靓仔靓女们来看她,家里人热热闹闹的,她真的很高兴’的时候,我再一次直观地感受到了这个社区的温暖,807创新空间的小伙伴们营造的社区,真的让我也很想住在里面!”

秾·可食地景研究组

可食地景(edible landscapes)是指将食品生产与景观设计相结合的一种实践,旨在创造美观且能够提供食物的空间。这些景观通常包括蔬菜、草本植物、果树和水果灌木等种植物,以及及一些可食的草坪、地被植物和花卉。

在参观完807创新空间后,我们便继续在807的阅读室和秾·可食地景研究组的负责人,来自华南农业大学的李自若老师,还有两名课题组成员进行了交流,了解与“可食地景”有关的种种趣事。

秾,取自《广韵》的“秾,花木厚”,予以草木繁盛,丰硕华丽。秾这一可食地景研究组始于2016年,成员由华南农业大学风景园林、园艺、生态学专业的师生团队组成,其研究方向涵盖植物造景、施工管理、种植设施与技术、社区营造等各个方面。

秾的理念在于以秾促农,以秾会友。首先针对可食景观、社区种植生活、永续农业设计等方向探讨相关科学基础、设计方法及技术。然后让科学、艺术与生活紧密联系,立足高校教育与社区服务的有机联合,推动地区社群的发展。

课题组负责人李老师提到,在现代工业社会中,大家不再因农业的生产而产生共同的节律了,春种秋收对于我们而言太遥远,而人们也似乎在变得越来越梳理。因此,“秾”希望以农业为媒介,重建人与人的关系,让人类在工业时代的城市里仍然能与花园共生,一起享受陪伴植物生长和把它吃掉的过程。

黄冬妮同学说:“‘秾’课题组确实是所有参访组织中给我带来最多惊喜的一个,因为农业是我最不熟悉的领域,但在参访和交流的过程中我却发现它与其他人文社科的交叉非常和谐。食物、种植与环境营造,在接触“秾”之前,我很难将它们联系在一起。也许是因为城乡发展的割裂,让长期生活在城市中的我对于食用的农业作物太陌生,即使难得去买菜,大多数时候也是贪图方便去超市买塑封好的没有泥土的蔬菜。我妈妈倒是很热衷于种菜,但我只是把这当做一种她怀旧的情趣,正如我偶尔会去小卖部买辣条一样。虽然李老师也提到了居民们,特别是爱吃的广东人们的这些自发种植的小爱好,但他们从学术研究的角度出发也同时关心更宏观的议题,比如城镇化过程中农业问题,包括传统农业如何在现代化语境下发展,如何重新看待城市社区中的景观的复合价值,以及如何在人口流动、人地分离的当下建立新的集体意识。秾的这些关注点对于我这个人文社科学子有着很大的启发!”

网站编辑:梁馨文